皆さんは大学でAIがどのように活用されているかご存知でしょうか?

おそらくほとんどの人が知らないですよね。

そういうわけで、今回は日本の大学でのAIの使われ方について紹介していきます!

年齢を問わず見てほしい、学びになる内容となっております!

まずはAI活用例編として、立教大学と東北大学を紹介しているので、

ぜひ見ていってください!

活用例

一つ目は立教大学のAI活用事例です。

立教大学(東京都豊島区、総長 西原廉太)は、2021年8月より、学生や教員へのサービスの向上と職員の業務の効率化を目的に、「AI型 チャットボット」(自動応答システム)を導入します。

サービスの向上と業務の効率化を目指し、「AI型 チャットボット」をメディアセンターに導入することを決定しました。定型の質問に対する対応業務を自動化させることで、学生や教員は窓口時間にかかわらず気軽に質問ができ、迅速な回答を得ることが可能になります。また、対応業務の自動化と標準化を進めることにより、職員は複雑な質問に対しては十分な時間をとって対応することができるようになります。他の業務にあてる時間を増やす効果もあり、全体的な業務の効率化と生産性の向上が図れます。

「AI型 チャットボット」を導入

~問い合わせ業務の自動化、生産性向上とICT関連サービスの更なる拡大を目指す~|立教大学

他の多くの大学にチャットボットの利用事例が見られたので、

チャットボットは有効なAIの使い方だと思いました!

次は、東北大学のAI活用事例です。

東北大学は面白い試みをしてました!

東北大学では、生成AI利用希望者にアンケート調査を行い、

そのアンケート結果を基に独自でアプリ開発を行い、成果を挙げたそうです!

本アプリにより,非テキストデータである動画・音声ファイルをテキストデータに変換する前処理を行い,生成AIを活用して要約を作成することで,大幅な効率化が期待できる業務が多いことが確認できた.

東北大学における生成AIの実践的活用|情報処理学会

これは大学以外にも、様々な会社にも応用できる技術だと思いました!

音声を文字に変換する作業は、手作業だと非常に時間と手間がかかります。

しかし、AIの力を活用することで、大幅な効率化を達成したことは素晴らしいことですよね!

最新の音声認識技術により、文字起こしの負担が軽減されるだけでなく、

誰でも簡単に内容の振り返りができるようになったことも魅力ですよね!

他にもおもしろい取り組みをやっている学校があったので、

また別の機会に紹介させてもらいますね!

問題点

実は、卒論や課題にAIを使うことによる弊害が出ているらしいです。

私の大学でも「課題にAIを使っている」という人がたくさんいます。

それ自体は悪いことではなく、作業が効率化できるためむしろ良いことだと思います。

ですが、結構な割合の人がそのままAIの解答を提出してしまうらしいです(私の聞いた話では)。

これは大問題だと思います。

なぜなら、思考力や問題解決能力を育てられないからです。

同じような解答でも、そのまま提出した人とその回答になった背景を考える人

とでは差がついてくるのは明白です。

初めは小さな差でも、長期的に見ると大きな差となって露呈します。

話を戻すと、

卒論や課題の本来の目的はおそらく「思考力や問題解決能力の向上」です。

AIを使えることはこれからの時代の必須項目となるのは間違いないと思いますが、

本来の目的を意識して利用しなければ、人間であることの価値、

つまりあなたが職場やあるコミュニティーの中にいる意味がなくなり、

AIに職を奪われる可能性も出てくるはずです。

そうならないためにも、目の前のタスクの本来の目的を忘れずにAIを上手に使っていきたいですね!

AIの展望

ここからは情報系学部大学生である私の予想です!

これからのAIの新しい活用方法は、、、

ズバリ「動画生成」です!

なぜ動画生成かというと、現代人は文字を見れない・見たくないという人が増えてきているからです。

世間一般でもこのことが言われ始めていますが、やはり大学内でもそれを非常に感じます。

授業中はスマホを手に持ち、画面をスワイプしている学生が多く、

プリントやpdfファイルなどに目を通さない人もいます。

彼らにとってはそれが普通となってしまった以上、簡単には治らないでしょう。

そこで手っ取り早い解決策の一つに「動画生成」が登場するわけです!

動画は文字情報よりも理解しやすく、現代人にとっては馴染み深いです。

動画で学ぶことは気合をいれる必要がなく、気軽に勉強できるのがいい点ですね。

「具体的にはどうするの?」って思った方もいると思うのでそれも紹介しますね!

具体的なアイディア

「画像や文字情報の動画化」です!

これは、Text to VideoやImage to Videoと言われる手法です。

つまり、画像を動画にする・テキスト(文章)を動画にするということです。

これを授業に取り入れる大きなメリットは、

「イメージしにくかったものをイメージしやすくできる」ところです!

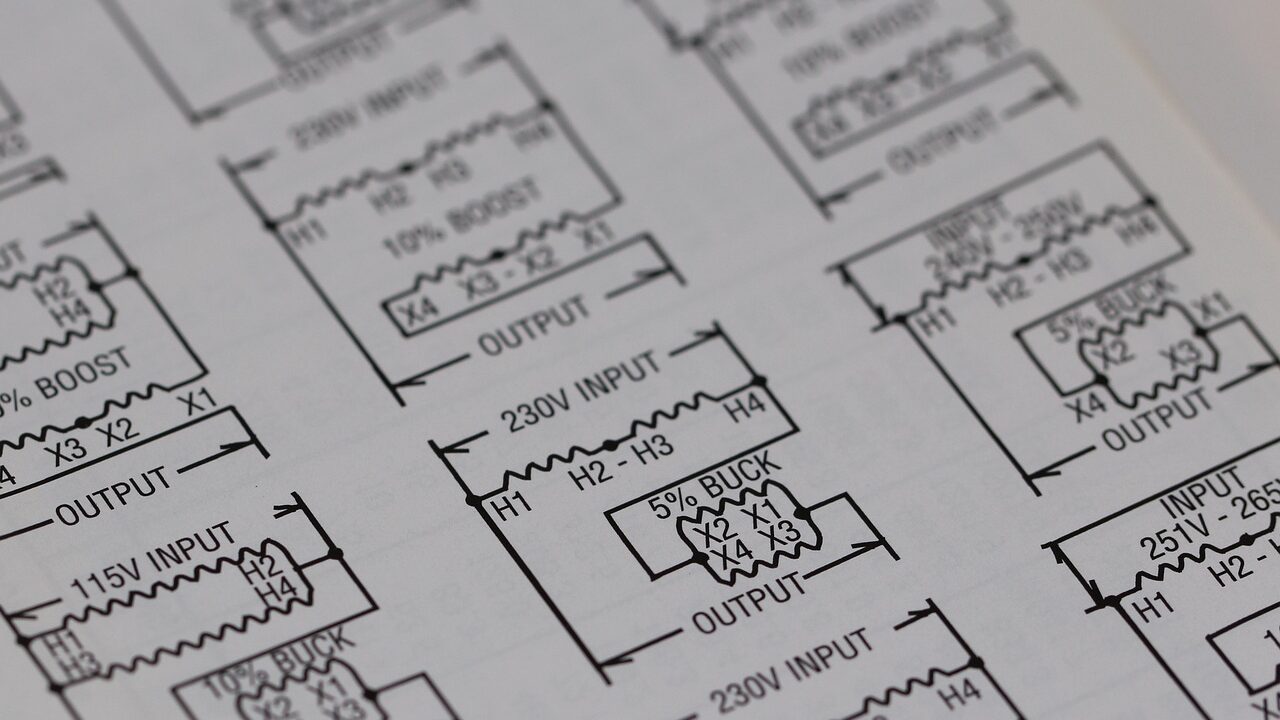

例えば、小学校や中学校で習った理科の電気分野です!

「電流がどのように流れるのか、目に見えないためイメージしにくい」

このように思っていたのは私だけじゃないはずです!

動画生成AIに頼れば、人がイメージしやすいように実際に電流が流れている様子を

動画で表現することがおそらくできちゃいます!

今のAIならこれが可能です!

この発想で使っていけば、イメージしやすくなることが増え、

「難しいからやらない」と言って諦める必要がなくなると思います!

AIのとてつもない成長速度を見ると、少しずつでもいいから今すぐ取り入れてほしいですよね!

この話だけだとイメージしづらい方は、前に別の記事でAIで動画を作る方法と

私がAIで作った動画を紹介したのでぜひこちらもご覧ください!

↓の写真を動画にしました!

まとめ

新しいものにはメリットとデメリットが存在します。

これはAIだけに限った話ではありません。

スマホやテレビなども一緒です。

重要なのは、AIをツールとして上手に活用できるかどうかです!

私もどんどんAIを活用して私たちの日常をよりよくしたいと思っているので、

よさそうなAIがあったらまた皆さんに紹介しますね!